Les réformes Sarkozy : pas en mon nom

Ecrit par Joëlle Le Marec, 20 Sep 2007, 2 commentaires

« Pas en mon nom » : ce mot d’ordre du mouvement anti-guerre pourrait être repris aujourd’hui pour exprimer le sentiment qu’inspire la stigmatisation de certaines catégories de la population. Ce que l’on appelle « réformes » consiste à purger, redresser, punir, contrôler, assainir, dégraisser. On prétend construire un projet collectif en éliminant ou en neutralisant ceux qui entravent la croissance, et que le marché considère comme improductifs.

« Pas en mon nom » : ce mot d’ordre du mouvement anti-guerre pourrait être repris aujourd’hui pour exprimer le sentiment qu’inspire la stigmatisation de certaines catégories de la population. Ce que l’on appelle « réformes » consiste à purger, redresser, punir, contrôler, assainir, dégraisser. On prétend construire un projet collectif en éliminant ou en neutralisant ceux qui entravent la croissance, et que le marché considère comme improductifs.

En revanche plus personne ne parvient à imaginer qu’on pourrait se donner pour projet collectif d’éliminer la pauvreté, de réduire les inégalités, d’assurer le meilleur avenir possible à la génération qui grandit, de sauvegarder ce qui peut encore l’être de la diversité culturelle et des équilibres écologiques.

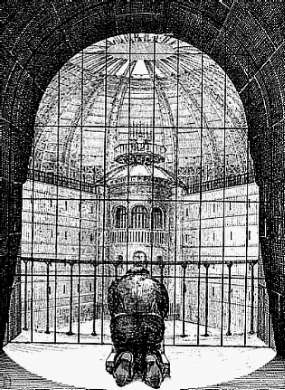

L’objectif de la Nation n’est plus de tendre vers la liberté, l’égalité, la fraternité. Il est de « libérer la croissance » qui était en prison quelque part, la pauvre, enfermée par les inutiles et les nuisibles : fonctionnaires, immigrés, etc.

C’est donc la croissance, instance vide, abstraite, qu’on doit libérer, et pour ce faire entraver la liberté et le développement personnel des individus sensibles et souffrants. Le tout au nom d’un amour du concret, du pragmatique. Comment ces instances vides et abstraites peuvent-elles passer pour des réalités plus vivantes que des êtres humains aspirant au bien être ? A coup de chiffres : 3% de croissance, 25 000 expulsions. Derrière ces chiffres à la puissance hypnotique, l’inhumain rôde.

Dernièrement, un rapport de la Cour des Comptes désigne les fautifs du déficit de la sécurité sociale : les médecins de ville, trop payés, qui ont le culot de choisir là où ils veulent exercer et vivre. On menace de les sanctionner s’ils persistent à préférer égoïstement leur confort personnel et familial à une saine gestion de la répartition territoriale des ressources. Que ce ne soit pas en mon nom : en tant que citoyenne ordinaire, peu m’importe que quelques médecins gagnent un peu plus qu’il ne serait raisonnable à côté de tous ceux qui ne comptent pas leurs heures. Je préfère pour cela payer plus d’impôt, que de rompre les rapports de confiance que j’ai avec eux.

La politique de regroupement familial passerait par l’obligation de parler français, gagner plus que le SMIC, et soumettre sa famille à des tests génétiques. Que ce ne soit pas en mon nom : en tant que fille de fille d’immigrés, peu m’importe que certains d’entre eux créent des problèmes dans ce pays, à côté de tous ceux qui comme mes grands parents aspirent à une vie meilleure pour leurs enfants et sont pour tous des figures de courage, de décence, d’humanité. Je préfère pour cela qu’on réduise encore mon salaire, plutôt que d’avoir honte d’être née en France.

Le nombre d’enseignants sera réduit, les postes de titulaires supprimés, remplacés par des contractuels aux salaires négociables, leurs objectifs chiffrés. Que ce ne soit pas en mon nom : en tant qu’ancienne élève, en tant que mère de mes enfants et de tous les enfants, peu m’importe que certains professeurs travaillent un peu moins et moins bien que les autres, à côté de tous ceux qui assument sans le secours de l’État qui les méprise et les désigne au mépris, la transmission des valeurs héritées des Lumières, l’éducation de la génération qui grandit. Je préfère qu’on prenne encore sur mes ressources pour que mes enfants bénéficient de ce dont j’ai bénéficié.

Le nombre de tribunaux serait réduit de moitié, les juges arrogants mis au pas pour éviter leur acharnement à poursuivre les grands patrons. Que ce ne soit pas en mon nom : je respecte et j’admire ceux qui croulent sous la charge de responsabilités sans cesse croissante pour maintenir le respect de quelques principes républicains non négociables.

Je n’adhère plus à ce qui est fait au nom de la volonté générale. Je ne suis plus représentée dans mes aspirations par ceux qui nous gouvernent. Je souffre du fait que les institutions soient transformées en organisations professionnelles productives. Je me sens le témoin de ceux dont les engagements, les actions, et jusqu’à l’existence pour certains, sont niés par le pouvoir en place.

Chère Joëlle,

Parler comme tu le fais n’est ni la manifestation d’aucun trouble intellectuel, ni l’expression d’une quelconque insuffisance dans la compréhension de la réalité. C’est tout simplement parler du point de vue humain, c’est agir avec le langage en se mettant du coté du vivant, mieux, et plus juste encore : du cotés des vivants. Je me sens déjà embarrassé par les pléonasmes auxquels nous oblige la langue de bois éconocratique ambiente. En effet, on est souvent poussé à faire de pareilles precisions, car le langage dominant urbi et orbi, n’est qu’un minable jargon adoubé comme langue officielle par l’académie et les scribes accroupis qui pullulent dans les médias.

Donc, ce dont il s’agit est bel et bien de paroles humaines, donc de mots critiques. Or ce sont des mots qui inquiètent ceux qui craignent le changement et vivent hantés part la peur de l’incertain.

Mais, voyons cela de plus près.

“La croissance” mot majeur des idéologues de garde, est le concept passe-par-tout avec lequel les autorités politiques et économiques croient tout expliquer et tout justifier. Il suffit de s’y arrêter un instant pour constater que l’inanité du propos et la misère théorique qu’il cache n’ont d’égal que les horreurs que la dite croissance fait surgir partout où elle s’installe.

En fait, les responsables politiques, administratifs, économiques, les théoriciens et praticiens du néolibéralisme (qu’ils soient musclés ou “conviviaux”), ne voient de la réalité qu’une seule dimension : le domaine des phénomènes quantifiables. Étant donné que ces Messieurs détiennent le pouvoir, et qu’ils agissent en conséquence, ils sont obligés d’évacuer tout ce qui dans la réalité sociale et historique n’est pas reductible à leurs calculs d’apotiquaires, et peu importe que leurs affaires soient de taille mondiale, régionale ou locale.

Ces Messieurs, doivent donc amputer le réèl pour bien rentrer dans leurs comptes ; mais ils y prennent goût, et s’habituent à ignorer – voire nier‑, des segments entiers de la vie sociale. Et quand cela leur semble nécessaire, ils ne se privent pas pour massacrer le réèl, les institutions, les droits et les hommes, s’il le faut. Ce que le Chili a sacrifié, et sacrifie encore pour atteindre des niveaux de croissance hautement appréciés par les “spécialistes” de la barbarie éconocratique (les techniciens du FMI, de la BM etc.), nous dispense d’autres commentaires.

Ce qui est désigné par le mot “croissance” dans la bouche des gros patrons de la finance, de l’industrie et du commerce, c’est les gains mirobolants affichés avec superbe par les bilans des banques et des entreprises transnationales. La qualité de vie des citoyens, les perspectives professionnelles des jeunes, les besoins culturels des femmes et des hommes, — à quoi bon continuer la liste -, en somme tout ce qui donne sens à la viesociale, tout cela n’est considéré par les “experts” de l’économie triomphante, que comme un sous-produit de la croissance, mais, avant tout, comme une affaire privée dont la responsabilité est, et doit absolument rester individuelle. Quel remue-ménage dans les tombes des Pères Fondateurs de l’économie politique, si jamais ils entendaient les propos de ces spécialistes ignares qui se posent en héritiers directs de la bonnne vieille traditions libérale d’avant 1789 !

Loin de moi l’envie de démoniser les chevaliers de l’ordre néoliberal car à dire vrai, ils ne connaissent pas d’autre maniére de regarder et d’analyser la société. Est-ce par manque de méthode que ces Messieurs ont un regard si peu perçant ? Seraient-ils victimes de quelques erreurs susceptibles de correction, des erreurs qui, par ailleurs ne mettraient point en cause leur bonne volonté ? Est-ce tout simplement la fatalité historique qui n’offre pas d’alternative au néolibéralisme ? Je crois que la reponse se trouve ailleurs, et de surcroit, elle appartient à un domaine bien plus profond et décisif de la pensée et de la praxis. En effet, l’incurie théorique et la barbarie pratique du néolibéralisme ont leur racines, et poussent à l’ombre d’une ontologie, d’une manière de voir et de concevoir l’Être. C’est d’une ontologie économique qu’il s’agit, selon laquelle ce qui échappe au calcul coût –bénéfice N’EST PAS. Donc, nous ne sommes pas devant un problème dû seulement aux progrès de la marchandisation dans les domaines les plus innouis de la vie publique et privée, mais devant l’asservissement de tout aux lois du marché, et de la destruction de ce qui ne se laisse pas broyer et fagociter par ce marché. Ontologie économique donc, cela veut dire aussi assujettissement du supérieur à l’inférieur : l’art et la pensée aux calculs financiers ; les valeurs, la morale et l’éthique aux contreintes de la production marchande et du commerce international ; la santé des gens et leur liberté aux objectifs imposés par le FMI, l’OMC et d’autres Banques Mondiales. Jamais a été si pertinente l’affirmation : le mort saisi le vif.

“Confusion d’ordres”, disait Pascal, en expliquant que la tyranie de l’inférieur condamne à la barbarie. Et qu’on n’en sort point avec des gesticulations et des déclaration moralisantes et d’autres exercices démagogiques faissant appel aux valeurs citoyennes, à la responsabilité individuelle, etc. Pascal appelle cela “tyranie du supérieur”, une sorte d’angélisme, qui condamne au ridicule. Comte-Sponvile avait deja remarqué que tyranie et ridicule ne s’excluent pas mutuellement, et que souvent les deux font bon menage dans les allées du pouvoir.

Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester silencieux devant le déferlement du fondamentalisme éconocratique, ni devant les obcénités de la mercadolatrie devenue culture dominante.

Les mercadolâtres devraient comprendre que les majorités electorales qui les soutiennent ne sont que cela : des expressions numériques de la volonté des électeurs, et qu’il ne convient pas de les confondre avec une manifestation de la vérit. : La vérité ne se vote pas, messieurs le mercadolâtres !

Entretemps, vos “reformes” continueront leur travail d’anéantissement du tissus social, et nous continuerons à penser et à dire que des alternatives au status quo sont imaginables et que l’histoire et le réèl ne s’épuisent pas dans votre économie de marché. Il n’y a pas que l’offre et la demande dans le répertoire des comportements humains ; il n’y a pas que le gain et le succès dans l’éventail des objectifs atteignables par tout un chacun ; il n’y a pas que vous, Messieurs les mercadolâtres, dans le monde.

Gabriel Salinas (Santiago, Chili)

Chère Joëlle et cher Gabriel,

Je partage bien entendu vos diagnostic, votre écoeurement et vos inquiétudes. Je suis également persuadé que, en plus d’être une doctrine économique, le libéralisme (quelles qu’en soient les variantes locales) est avant tout un projet de société, terriblement cohérent. C’est l’illusion d’une société basée sur la négation de toute valeur (au sens moral du terme) au profit de la seule circulation. La circulation ou l’échange constitue en qulque sorte, du point de vue libéral, la dernière valeur acceptable, d’autant plus acceptable que l’échange généralisé (des signes comme des marchandises) a pour propriété de ne plus dépendre de ces points fixes historiques et anthropologiques que sont les valeurs (même si ces dernières, portées par l’histoire, ont en réalité toujours évolué). Mais comme le capitalisme n’a pas d’autre définition que l’extension continue des moyens d’action par rapport à une fin, en particulier les moyens d’action sur la nature ou sur les hommes que construisent le travail et le marché, alors cette extension continue trouve dans la négation des valeurs (et de leur relative stabilité historique) et dans la mise en circulation des signes son arme idéologique majeure. Il s’agit de cadrer la réalité, de la constituer phénoménologiquement, en tant que processus d’échange : d’où l’obsession des sociétés contemporaines pour la “nouveauté”, l’“innovation”, la “circulation”, les “processus”, etc.

L’autonomisation du secteur de la communication (dans les institutions, en particulier), participe également de cette négation de la fixation des valeurs (morales) comme caractéristique de toute société inscrite dans l’histoire. J’irai même jusqu’à dire, sous forme évidemment intuitive et hypothétique, comme pour tout ce qui précède, que les réappropriations de l’Histoire par le politique auxquelles nous avons assisté ces derniers temps en France (débats autour du rôle “positif” de la colonnisation, par exemple) vont dans ce même sens d’une destruction de tout fixisme moral, de toute valeur historiquement inscrite, au profit d’une rhétorique et d’une pratique de la circulation généralisée des idées. Circulation d’autant plus aisée que, vidées de leur sens et de leur contexte d’usage, ces idées ne s’ancrent plus dans les réalités empiriques et historiques, et n’ancrent plus nos mémoires et nos liens sociaux dans un sens social partagé : liquider le poids de l’histoire (celui de l’histoire comme discipline produisant des savoirs validés empiriquement et dégagés autant que faire se peut des idéologies), et plus généralement liquider les sciences humaines et sociales, ne peut pas ne pas être un objectif implicite des sociétés libérales. Liquider les valeurs nécessite en effet de liquider ces opérateurs de l’interrogation critique des valeurs que sont les sciences humaines et sociales. On comprend mieux alors l’acharnement de l’actuel gouvernement (comme de tous les gouvernements libéraux) contre l’université et contre les disciplines encore porteuses d’une possible contestation de l’ordre “naturel” des choses.

C’est dans ce contexte, (trop) rapidement schématisé, que peut prendre place une critique de la notion de “croissance”. La croissance n’est qu’un des multiples pivots rhétoriques et idéologiques de cette conception d’une société de la circulation et du refus des valeurs fixes. L’emprunt au lexique de la biologie, que révèle le terme “croissance”, et à tous les aspects sémantiques et lexicaux que charrie cette métaphore de la “croissance”, renvoie à une conception du “corps social” ancienne, et qui a pour fonction de naturaliser des choix politiques. La fonction de cette métaphore biologique a été bien étudiée. Je pense en particulier à un article de Pierre Achard “La biologie dans les représentrations de l’économie. Croissance et développement”, in Discours biologique et ordre social [ouvrage collectif], Paris : Seuil, 1977, p. 166–205.

On devrait déconstruire plus, dans nos critiques et analyses, ces caractéristiques du lexique et des pratiques du libéralisme (en particulier la métaphore de la croissance) pour en démontrer la fausseté et le caractère idéologique, non naturel. On devrait, contrairement aux alter-mondialistes, ne pas se focaliser principalement sur les dangers économiques du libéralisme, mais lutter pied à pied sur le terrain des cadrages de la réalité que produit l’idéologie libérale, en prétendant découvrir “naturellement” les phénomènes qu’elle impose dans le monde réel.