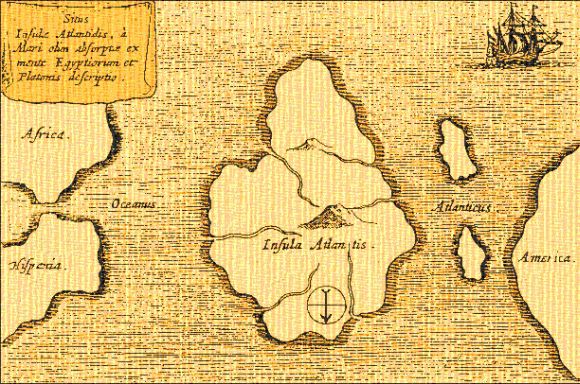

Nova Atlantis : Manifeste pour une utopie baconienne en sciences humaines et sociales

Ecrit par Igor Babou, 18 Fév 2004, 0 commentaire

Babou, Igor et Le Marec, Joëlle, « Nova Atlantis — Manifeste pour une utopie baconienne en sciences humaines et sociales », Alliage n°47, Anais Editions, 2001, p. 3–10.

Croyons-nous encore à la possibilité d’un travail collectif en sciences humaines et sociales ? Certes, les réseaux, axes thématiques, groupements de recherche, et autres groupes d’études, ne cessent de se créer. Mais la plupart du temps, les chercheurs sont sommés de s’associer sous la pression des modes de financement de la recherche et des logiques administratives et comptables de constitution des équipes, en alignant des « forces » et des réseaux d’influence, en promettant une interdisciplinarité bien souvent commandée par la seule nécessité de faire avec l’hétérogénéité de démarches individuelles. Existe-t-il encore malgré tout la possibilité de faire exister des groupes de recherche qui soient fondés sur un véritable projet scientifique commun ?

Croyons-nous encore en une vision de la science comme travail collectif, empirique et public ? L’une des caractéristiques de la pratique scientifique est l’effacement de l’auteur derrière un discours dit « rationnel » qui évite le recours au « je » de la subjectivité et des positions d’autorité. La science tente de contrer la puissance des discours d’opinion et d’autorité en confrontant ses hypothèses à la résistance des portions de réalité qu’elle découpe conceptuellement et sur lesquelles elle travaille empiriquement. Mais dans le même temps, la métaphore du « champ » scientifique, les structures éditoriales et l’organisation de la recherche ne présupposent-t-elle pas une topologie, des guerres territoriales et des systèmes d’exclusion qui montrent que des sujets s’affirment et posent leur identité en tant qu’auteurs ?

La question que nous posons est alors la suivante : croyons-nous encore à l’utopie baconienne de l’organisation collective de la production des connaissances ?

Angleterre, 1627 : le chapelain et secrétaire de Francis Bacon publie à titre posthume une œuvre majeure de son maître, la Nouvelle Atlantide. On y lit, sous la forme d’un récit de voyage imaginaire, un plaidoyer pour une organisation collective et publique de la recherche scientifique au sein de laquelle l’exercice de la Raison prendrait le pas sur l’identité des chercheurs. La Maison de Salomon, institution d’une île imaginaire des mers du Sud, organise en son sein des tâches qui préfigurent le fonctionnement actuel de tous les établissements scientifiques : voyages d’études, recensions bibliographiques, vérifications et planification d’expérimentations, interprétations et généralisations des résultats, développement d’applications, et enfin formation à la recherche et présentations au public. Peu après, de 1650 à 1660, Robert Boyle effectue publiquement une série d’expériences de pneumatique et s’appuie sur la tradition juridique pour imposer l’idée que les faits scientifiques sont construits collectivement dans la mesure où la validité d’une expérimentation dépend de la multiplicité des témoignages pouvant attester de sa réussite (Shapin, 1990). En 1660, la Royal Society est fondée à Londres et sera considérée comme la réalisation de la Maison de Salomon (Le Dœuff et Llasera, 1995). Théorisation de la science comme organisation collective, pratique publique basée sur des principes juridiques, et enfin institutionnalisation par l’État : l’Angleterre du XVIIe siècle voit se mettre en place les valeurs et les dispositifs qui nous guident encore aujourd’hui dans notre travail quotidien.

Angleterre, 1627 : le chapelain et secrétaire de Francis Bacon publie à titre posthume une œuvre majeure de son maître, la Nouvelle Atlantide. On y lit, sous la forme d’un récit de voyage imaginaire, un plaidoyer pour une organisation collective et publique de la recherche scientifique au sein de laquelle l’exercice de la Raison prendrait le pas sur l’identité des chercheurs. La Maison de Salomon, institution d’une île imaginaire des mers du Sud, organise en son sein des tâches qui préfigurent le fonctionnement actuel de tous les établissements scientifiques : voyages d’études, recensions bibliographiques, vérifications et planification d’expérimentations, interprétations et généralisations des résultats, développement d’applications, et enfin formation à la recherche et présentations au public. Peu après, de 1650 à 1660, Robert Boyle effectue publiquement une série d’expériences de pneumatique et s’appuie sur la tradition juridique pour imposer l’idée que les faits scientifiques sont construits collectivement dans la mesure où la validité d’une expérimentation dépend de la multiplicité des témoignages pouvant attester de sa réussite (Shapin, 1990). En 1660, la Royal Society est fondée à Londres et sera considérée comme la réalisation de la Maison de Salomon (Le Dœuff et Llasera, 1995). Théorisation de la science comme organisation collective, pratique publique basée sur des principes juridiques, et enfin institutionnalisation par l’État : l’Angleterre du XVIIe siècle voit se mettre en place les valeurs et les dispositifs qui nous guident encore aujourd’hui dans notre travail quotidien.

Bien sûr, tout ne fut pas aussi linéaire et évident que ce rapide compte rendu historique le laisse supposer : Descartes reçoit l’illumination de la connaissance lors d’un séjour solitaire et hivernal auprès d’un poêle sur les rives du Danube, et affirme dans son Discours de la méthode (1637) que les œuvres collectives ne peuvent approcher autant de la vérité que les raisonnements d’un individu seul. Mais il est clair que Bacon a eu sur ce point raison contre Descartes.

Les sciences humaines et sociales ont, aujourd’hui encore, une réflexion à mener sur leur dimension collective et publique. Ce n’est pas tant parce qu’elles devraient mimer la pratique des scientifiques en blouses blanches penchés sur leurs expérimentations, mais parce qu’elles détiennent elles aussi une partie de leur légitimité du fait qu’elles produisent un discours non référable à la subjectivité ou à l’opinion d’un seul individu. Loin de ne constituer qu’un effet de style, l’effacement du sujet du discours a en effet pour enjeu de favoriser sa compréhension par d’autres chercheurs, voire la vérification des énoncés proposés par quiconque se replacerait dans des conditions identiques. Cette conception pose la recherche scientifique comme le résultat d’un processus qui dépasse l’échelle individuelle : au plan temporel (caractère cumulatif des résultats), mais aussi au plan organisationnel (la construction d’un savoir passe nécessairement par des dispositifs organisés politiquement et techniquement). Sans une réelle prise de conscience de ces enjeux, les sciences humaines et sociales ne risquent-elles pas de se réduire à un exercice sans autre portée que littéraire ?

Qu’est-ce qu’une production scientifique ?

La production scientifique n’est pas définie une fois pour toutes de façon consensuelle au sein de la communauté scientifique au sens élargi (sciences de la nature, sciences humaines et sociales). En particulier, ce qui fait lien dans cette communauté élargie est aujourd’hui certainement autant d’ordre cognitif (dans une acception de la construction du savoir issue de l’épistémologie classique), que d’ordre institutionnel : c’est le statut unifié des chercheurs et enseignants chercheurs comme agents de l’État recrutés selon des procédures communes pour tous (la thèse, la qualification, le concours, les commissions de spécialistes), ce sont les modes de cadrage de l’action dans des unités d’enseignement et de recherche créés et évalués selon les mêmes critères sur tout le territoire [1].

Pour ce qui concerne la nature de l’activité de production de connaissances effectuée dans ces cadres institutionnels relativement consensuels, le débat est intense, souvent polémique, complexe, avec des stratégies d’affrontement parfois surprenantes comme dans le cas de l’affaire Sokal[2]. Une partie de la controverse, issue de la sociologie des sciences, porte sur la dimension sociale de cette activité de production des connaissances qui ne peut plus guère être référée exclusivement à des normes philosophiques et cognitives définies en dehors de tout contexte. On admet aujourd’hui que les « logiques sociales » — terme flou et neutre pour désigner les rapports sociaux sans lâcher l’idée de déterminismes sous-terrains — sont une dimension capitale de la construction des savoirs et de leur circulation, y compris dans la sphère sociale du scientifique. Mais les promoteurs de cette représentation y voient souvent un moyen de donner une bonne leçon aux scientifiques, en leur démontrant que derrière les raisons explicites invoquées par eux pour justifier et rationaliser leurs modes de faire, se trouvent toujours d’autre causes invisibles au sens commun que seul un autre scientifique spécialiste du fonctionnement social perçoit par-delà les apparences.

Il se trouve qu’une telle perspective ne règle pas l’une des déterminations fondamentales de l’action, qui est sa dimension politique : l’action n’est pas seulement sous-tendue par des « logiques d’action » implicites, mais aussi par des volontés d’agir explicites et assumées collectivement et institutionnellement. En fin de compte, les scientifiques du champ des sciences humaines et sociales peuvent parfaitement revendiquer le fait qu’ils sont des acteurs sociaux « comme les autres », construisant des pratiques qui s’affirment elles-mêmes explicitement comme des pratiques politiques. Isabelle Stengers, a détaillé la symétrie des modes d’agir des chercheurs intéressés aux pratiques et des personnes qu’ils étudient, les uns et les autres étant des acteurs « qui ne cessent d’inventer la manière dont se discutent et se décident les références à la légitimité et à l’autorité comme aussi la répartition des droits et des devoirs, et la distinction entre ceux qui ont le droit à la parole et les autres » (Stengers, 1993, p. 71).

Comme on l’a vu, on trouvait déjà chez Bacon, parfaitement explicité, le projet politique d’une science conçue comme activité sociale produisant un certain type de savoir au moyen d’une institutionnalisation qui en assurerait la pérennité. L’engagement dans un collectif dont la temporalité dépasse les échelles individuelles s’appuie alors nécessairement sur une croyance commune, c’est-à-dire une utopie assumée, nécessaire à l’action collective à long terme.

Une perception de l’activité scientifique sur un mode sociologique se répand très largement dans les sciences humaines, y compris chez les acteurs eux-mêmes, dans une perspective réflexive : la perception des modes d’organisation, des stratégies, des cadres pragmatiques de l’action, des situations, des rapports de pouvoir, de compétition ou de coopération, devient centrale dans l’intelligence critique de la recherche. Ces éléments permettent aux chercheurs de se situer en permanence dans les enjeux sociaux qui sont l’objet même des problématiques qu’ils développent. Ainsi, la construction d’une posture critique « différente » devient-elle un enjeu épistémologique revendiqué comme tel chez les sociologues, de même que les approches compréhensives sont théorisées comme telles en anthropologie. C’est là parfois un moyen pour le chercheur d’éviter d’assumer trop ouvertement la coupure épistémologique bachelardienne : « voyez, je m’inscris moi aussi dans le social ! ». Mais on se retrouve finalement à peu de choses près avec la même difficulté à caractériser l’activité scientifique : que l’on pose les principes épistémologiques comme fondements de la construction du savoir scientifique, ou que l’on pose les « logiques sociales » comme déterminants plus ou moins implicites de l’activité de production de savoirs sociaux, la volonté politique des chercheurs en tant qu’acteurs sociaux est mise hors de question, « épistémologisée » et évacuée dans un cas, « sociologisée » et dénoncée dans l’autre.

La singularité de la science, qui fait qu’elle relève aussi d’un projet collectif, ne peut pas seulement être analysée en termes épistémologiques, ou être dénoncée en termes sociologiques. Nous pensons que ce projet collectif doit relever d’une volonté, d’une croyance en un horizon utopique, et qu’il s’agit, encore et toujours, de le construire comme une éthique guidant l’action : nous devons avoir envie d’une science réellement collective, sans quoi aucune construction d’un savoir scientifique n’est justifiable. On peut dénoncer le fait que l’utopie collective que nous revendiquons ici serait un alibi ou une illusion masquant la toute puissance des logiques sociales ordinaires. Mais justement, penser tout fonctionnement scientifique à partir des « logiques sociales ordinaires » n’est-il pas le symptôme d’un refus de croire en cette utopie sans laquelle la science actuelle n’aurait jamais existé ?

Il est nécessaire aujourd’hui de rappeler cette dimension de l’activité scientifique pour éviter que les arguments sur la nature de la production scientifique ne soient exclusivement dépendants du constat désabusé de ce qui est effectivement fait, au nom d’une sorte de modernisme faussement modeste et pragmatique : la science n’aurait pas à être autre chose que ce qu’on pourrait en voir ici et maintenant et qui aurait le mérite d’exister réellement, contrairement aux utopies qui seraient quant à elles des fictions culturelles.

Quels enjeux de connaissance pour les sciences humaines ?

Une fois posé cet horizon utopique, il convient d’examiner ce qui s’oppose encore au cheminement de la recherche vers un réel fonctionnement collectif, assumé sur ces bases éthiques. Les sciences humaines ont des difficultés aujourd’hui à trouver un consensus sur leurs enjeux épistémologiques. Il y a un double système de valeurs possible : la valeur heuristique, et la valeur du résultat. La nature de la connaissance produite n’est pas la même dans les deux cas. Le débat est légitime, il structure plus ou moins la partition sciences humaines/sciences sociales, et il est aigu dans le cas de disciplines jeunes. Mais il nous semble que dans bien des cas, le problème vient moins de l’absence d’un consensus sur la question, que de deux phénomènes qui empêchent un débat scientifique de se développer loyalement : d’une part la compétition entre la production du questionnement et la production de résultats et d’autre part la valorisation de la production dans le champ éditorial. Dans des disciplines telles que l’anthropologie ou les sciences de la communication, les deux tendances co-existent, ce qui constitue une réelle richesse.

Mais le credo d’une interdisciplinarité heureuse, d’un métissage des approches de tous types, est au mieux illusoire, au pire hypocrite dès lors que ces deux conceptions de la production scientifique refusent de reconnaître leur antagonisme nécessaire au plan théorique et les clivages qui en découlent quant aux modalités de la construction et de la valorisation de la recherche. Au plan théorique, ce qui est hypothèse de départ pour l’un est résultat pour l’autre. Ou plus exactement, ce qui est hypothèse destinée à la construction d’un protocole de vérification pour l’un est pour l’autre le matériau conceptuel qu’il faut travailler en vue de l’élaboration d’une interprétation ou de la production de questions nouvelles (dont on diffère bien entendu la vérification). Il est évident que les deux conceptions ne peuvent pas se tolérer sans se renier, et elles renvoient dans toute carrière de chercheur à des expériences fondatrices : sentiment de la découverte issue du traitement d’un corpus ou d’un terrain pour l’un, plaisir de la cohérence issue de l’argumentation pour l’autre. La croyance des empiristes dans la capacité des faits à les étonner justifie l’austérité de leurs pratiques : construction fastidieuses de corpus, temps passé sur le terrain, opérations de traitement des données. Elle s’oppose chez les herméneutes à la croyance dans le caractère suffisant du « sac à questions » de la philosophie pour rendre compte de tout ce qui a pu être pensé d’intéressant depuis l’antiquité, grecque si possible.

On est renvoyé ici à la dimension politique des sciences, dans la mesure où le mode de formation des individus construit ces expériences fondatrices qui organisent l’adhésion au collectif. La thèse est sans conteste l’une de ces expériences. Au plan de la construction de la recherche, les temporalités respectives mises en jeu ne sont pas comparables. La recherche centrée sur la production de résultats nécessite de longues séquences pour la construction des protocoles, des collectes et des traitements de données. Et il n’est pas garanti d’avance que les résultats seront aussi beaux que les hypothèses. La recherche centrée sur le questionnement valorise par contre une activité d’écriture pour « chercher » la pensée à partir des intuitions, activité qui fait bien souvent l’économie de l’étape de vérification empirique. On rejoint alors une autre pierre d’achoppement dans la conception de la production scientifique : l’opérativité sociale des sciences sociales. Dans les démarches interprétatives, on passe sans heurt de la position du scientifique à la position d’interprète, voire d’avocat du social, c’est à dire à la posture de l’intellectuel. La posture de dénonciation ou la posture apologétique de la prophétie se substituent à la perspective critique ou à l’ambition prédictive qui sont effectivement des horizons de référence dans le champ scientifique.

C’est dans ce jeu d’assimilation parfois directe entre prise de distance critique et prise de distance méthodologique, que les approches empiriques peuvent être considérées comme positivistes ou tout au moins toujours trop complaisantes puisque non critiques (au sens moral du terme). De même, en anthropologie, la revendication d’approches compréhensives devient un positionnement méthodologique qui est posé en réaction à cette fortune de la posture critique de l’intellectuel moraliste ou acteur social. Le brouillage des positions intellectuelles et scientifiques est posé en termes méthodologiques, mais il renvoie à des problèmes de positionnement de la science comme mode de construction des connaissances ayant valeur de vérité à d’autres échelles d’action et de temps que les débats inter-individuels dans le temps immédiat du séminaire, du colloque ou du débat public. Cela ne signifie évidemment pas que les chercheurs ne puissent exprimer des opinions ni prendre des positions, y compris à partir de leurs propres pratiques : il y a loin des principes aux pratiques effectives qui s’incarnent dans des réalités sociales vivantes, et c’est tant mieux.

C’est principalement au plan de la valorisation de la recherche que les antagonismes se traduisent concrètement en une compétition inégale : le fait que l’essai ou le commentaire soit une production scientifique n’est pas assez questionné. Ce qui fait problème par exemple, c’est que le commentaire ou l’essai soit sensiblement plus valorisé dans la communauté scientifique que le rapport de recherche ou l’article présentant des résultats empiriques. L’édition scientifique se cale sur les structures de l’édition littéraire : valorisation des auteurs, prestiges des maisons d’éditions canoniques, effets de « saison » dans certains cas, notamment dans le contexte d’une actualité sensible (Internet, les banlieues, le lien social, etc.). Ce type d’enjeux est très largement contradictoire avec la logique de l’écriture scientifique. La circulation et l’organisation du débat à l’intérieur des communautés scientifiques a bien suscité des types d’organisation éditoriale spécifiques tels que les bases de pré-prints adaptées au débat, mais celles-ci sont très rares et elles ne stimulent guère les chercheurs qui ont peu intérêt à consacrer du temps à ce type de productions peu valorisées. Les exemples montrant la colonisation de l’édition scientifique par les enjeux de prestige sont innombrables. Ainsi, un papier dans une revue à comité de lecture est une production scientifique normalisée, mais en aucun cas elle n’aura l’impact, même dans l’institution scientifique elle-même, d’un ouvrage écrit par une personnalité et publié par une maison d’édition prestigieuse. Même dans les revues scientifiques, la recherche des signatures est un enjeu majeur pour la notoriété de la revue, bien plus que les normes qu’elle se donne pour évaluer les papiers soumis à publication. La personnalité d’un auteur vedette légitime la publication bien plus sûrement que la composition et l’organisation des collectifs qui garantissent le fonctionnement de la revue.

Récemment, la course à la publication des thèses a pu générer des débats surprenants : une bonne thèse serait d’emblée un bon livre, c’est-à-dire une production éditoriale adaptée au marché ! On peut s’étonner que les institutions scientifiques aient pu déléguer à ce point la valorisation tant sociale que professionnelle de leur production au champ éditorial classique. Peut-être est-ce justement parce que le champ éditorial permet de faire d’une pierre deux coups, valorisation sociale et valorisation professionnelle, que la nécessité d’une publicité répondant aux critères d’une production scientifique collective n’a pas été assez forte pour générer un type d’édition original. Ainsi, la reconnaissance sociale est trop souvent un critère de valorisation professionnelle dans les sciences humaines. L’idée de plus en plus fréquente de passer directement de la thèse au livre irait dans cette logique du raccourci.

Y croire, encore

La thèse se présente comme une promesse : promesse que l’effort de construction de connaissances fourni pendant des années serait par la suite prolongé, développé et amélioré dans des conditions d’exigence identiques ; promesse que les liens à la communauté scientifique seraient régulés par l’exercice de la raison et non par celui du pouvoir ; promesse d’intégrer des collectifs sur la base de projets scientifiques cohérents et non d’une gestion comptable et additive des postes et des productions éditoriales. Face à cette situation, l’anonymat de la production scientifique pourrait être une forme de mise à l’épreuve de la capacité du champ éditorial des sciences humaines et sociales à assumer, ne serait-ce que ponctuellement, les valeurs qui ont fondé l’activité scientifique. Sommes-nous encore prêt à croire qu’un texte puisse ne servir qu’au débat collectif dans la communauté des pairs ? Bien entendu, il ne s’agit là que de l’un des multiples aspects sur lesquels intervenir pour reconstruire les utopies perdues des sciences humaines et sociales. Bien entendu, le contexte contemporain d’une scientométrie gestionnaire et triomphante ne s’y prête guère.

C’est à tous les niveaux qu’il faudrait agir : dans les comités de sélection des revues et colloques, dans les commissions de spécialistes qui choisissent les futurs enseignants chercheurs, dans les laboratoires, dans les ministères concernés, au sein des universités et de leurs modalités concrètes de fonctionnement, etc. Ce qu’il faudrait réaliser pour que la notion de collectif prenne sens relève d’une ambition politique. Or, nulle action politique d’envergure ne saurait se développer sans être guidée par une forte croyance, sans utopie fondatrice. Cette utopie fondatrice, nous n’avons même pas à l’inventer : elle existe déjà, et c’est elle qui a fondé les institutions qui nous hébergent aujourd’hui. Ce que nous avons à faire, c’est y croire, encore.

Références bibliographiques

BACON, Francis. « La nouvelle Atlantide — suivi de Voyage dans la pensée baroque par Michèle Le Doeuff et Margaret Llasera », Paris : Payot, 1983. [1ère édition de « New Atlantis » : 1627. 1ère traduction française : 1631. Traduction et commentaires : Michèle Le Doeuff et Margaret Llasera]

BACON, Francis. « Du progrès et de la promotion des savoirs », Paris : Gallimard, 1991. [1ère édition de « The two books of Francis Bacon of The Proficience and Advancement of Learning Divine and Humane, to the King » : 1605. Traduction et commentaires : Michele Le Dœuff]

DESCARTES, René. « Discours de la méthode », Paris : Vrin, 1992. [1ère édition : 1637]

SHAPIN, Steven. « Une pompe de circonstance : la technologie littéraire de Boyle », In : LATOUR, Bruno et CALLON, Michel [sous la dir. de], La science telle qu’elle se fait, Paris, La Découverte, 1991, p. 37 à 86.

STENGERS, Isabelle. « L’invention des sciences », Paris : La Découverte, 1993.

Notes

[1] Par contre, dans le détail, des structures qui ont même statut peuvent différer considérablement dans leur forme et leur fonctionnement. Par exemple un laboratoire de physique et un centre de recherche en sociologie n’ont matériellement pas grand chose à voir l’un avec l’autre : des locaux très équipés avec des chercheurs présents quotidiennement dans un cas, un bureau équipés d’une table et d’un téléphone où l’équipe se réunit tous les mois dans l’autre cas, l’activité de recherche proprement dite se déroulant ailleurs.

[2] JEANNERET, Yves, L’affaire Sokal ou la querelle des impostures, Paris, PUF, 1998 ; JURDANT, Baudouin, Impostures scientifiques, Paris, La Découverte/Alliage, 1998.

- Université : Opération « Écrans noirs » du vendredi 13 au mardi 17 — 13 novembre 2020

- Tribune dans Le Monde : « Les libertés sont précisément foulées aux pieds lorsqu’on en appelle à la dénonciation d’études et de pensée » — 4 novembre 2020

- Pandémie et solidarités: associations et collectifs citoyens à bout de souffle sonnent l’alarme — 13 mai 2020